Le Perseidi: Stelle Cadenti di Agosto

Ogni anno, il periodo intorno al 10 agosto è sinonimo di "stelle cadenti" per gli appassionati del cielo e per i curiosi. Questo fenomeno celeste riesce ad affascinare un vasto pubblico, attirando anche coloro che normalmente non prestano grande attenzione al firmamento e alle sue meraviglie.

Tutti siamo attratti dall'idea di scorgere il fugace e luminoso passaggio di una stella cadente e, magari, approfittarne per esprimere un desiderio. È una tradizione comune abbandonarsi al sogno e affidare alla stella cadente un pensiero speciale per qualcosa che disederiamo ardentemente, proprio come quella roccia ardente che dal cielo si avvicina a noi comuni mortali.

Una vista dello sciame meteorico delle Perseidi del 2023 dalla parte più a sud della Sequoia National Forest, vicino a Piute Peak. I detriti della cometa Swift-Tuttle creano le Perseidi. NASA/Preston Dyches

Una vista dello sciame meteorico delle Perseidi del 2023 dalla parte più a sud della Sequoia National Forest, vicino a Piute Peak. I detriti della cometa Swift-Tuttle creano le Perseidi. NASA/Preston Dyches

Qual è il periodo migliore per osservare le stelle cadenti?

Molti associano il 10 agosto alle stelle cadenti, ma è importante sapere che le meteore Perseidi (questo è il nome dello sciame che caratterizza questo periodo) si manifestano in un arco di tempo molto più ampio rispetto alla sola giornata dedicata a San Lorenzo. Lo sciame delle Perseidi, noto in Italia anche come "Lacrime di San Lorenzo", è attivo dal 17 luglio fino al 24 agosto circa. Tuttavia, il picco dell'attività, ovvero il periodo in cui è più facile avvistare una stella cadente a occhio nudo, si verifica proprio nei giorni intorno al 10 agosto. Quest'anno, il massimo dell'attività meteorica è previsto tra l'11 e il 13 agosto.

Le meteore Perseidi hanno origine da frammenti della cometa 109P/Swift-Tuttle. La Terra interseca gli sciami più densi di queste particelle intorno al 12 agosto di ogni anno. I detriti cometari entrano nell'atmosfera del nostro pianeta a velocità di circa 50 km al secondo, vaporizzandosi per attrito con l'aria e causando le strisce di luce che chiamiamo meteore. Questa grafica mostra una vista centrata sul radiante, nella notte del 12 agosto. Il radiante è la posizione nel cielo da cui sembrano provenire le meteore. cielodelmese.it

Le meteore Perseidi hanno origine da frammenti della cometa 109P/Swift-Tuttle. La Terra interseca gli sciami più densi di queste particelle intorno al 12 agosto di ogni anno. I detriti cometari entrano nell'atmosfera del nostro pianeta a velocità di circa 50 km al secondo, vaporizzandosi per attrito con l'aria e causando le strisce di luce che chiamiamo meteore. Questa grafica mostra una vista centrata sul radiante, nella notte del 12 agosto. Il radiante è la posizione nel cielo da cui sembrano provenire le meteore. cielodelmese.it

Nel 2024, il periodo è particolarmente favorevole per l'osservazione delle stelle cadenti. La Luna, che rappresenta la principale fonte di disturbo, sarà vicina al primo quarto e tramonterà già in prima serata, lasciando il cielo buio e permettendo di godere di un eccellente contrasto visivo. Questo faciliterà l'avvistamento anche delle meteore più deboli. Nella seconda parte della notte, quando il radiante (vedi sotto per sapere cos'è) sarà più alto nel cielo, le condizioni di osservazione saranno ottimali, senza l'interferenza della luce lunare.

In condizioni ideali, da località rurali dove il cielo è più scuro e privo di inquinamento luminoso, si possono osservare da 50 a 75 meteore all'ora. In gergo tecnico, si parla di "Zenith Hourly Rate" (ZHR), che quest'anno si attesta intorno a 100. Va specificato che molte meteore sono troppo deboli per essere visibili a occhio nudo, anche sotto cieli ideali, e per questo vengono chiamate "meteore strumentali", poiché solo strumenti sensibili riescono a rilevarle.

Durante le calde notti di agosto, molte persone passeranno del tempo con il naso all'insù, sperando di scorgere quel lucente nastro argenteo che, senza preavviso, attraverserà i nostri cieli.

Cosa sono e perché si chiamano Perseidi?

Le Perseidi sono particelle rilasciate dalla cometa 109P/Swift-Tuttle durante i suoi numerosi passaggi nel Sistema Solare interno. L'ultimo perielio (il punto dell'orbita più vicino al Sole) di questa cometa è avvenuto nel 1992, e il prossimo è previsto per il 2126. Si tratta di nubi di rocce e polveri, di dimensioni variabili, che la cometa ha rilasciato e che si sono accumulate in regioni molto estese chiamate "filamenti". La Terra, seguendo la sua orbita attorno al Sole, intercetta questi filamenti proprio in questo periodo. Quando una di queste particelle rocciose viene attratta dalla gravità terrestre, precipita nell'atmosfera, incendiandosi a causa dell'attrito e diventando incandescente, rendendosi visibile come una stella cadente.

Incredibilmente, la maggior parte delle Perseidi è causata da particelle delle dimensioni di un granello di sabbia. Una spettacolare palla di fuoco (fireball), invece, potrebbe essere causata da una roccia delle dimensioni di un pisello.

Si prevede che la Terra attraversi un debole filamento di polveri il 12 agosto 2024, intorno alle ore 09:00 UT. Gli esperti ipotizzano inoltre che ci possa essere un incontro con altri cinque filamenti molto antichi (quattro dei quali avrebbero più di 1.300 anni) principalmente il 12 agosto tra le 04:00 e le 11:00 UT.

Questo sciame meteorico è chiamato Perseidi perché il radiante, ovvero l'area del cielo da cui sembrano originarsi le meteore, si trova vicino alla costellazione di Perseo durante il massimo dell'attività (Radiante: α = 48°, δ = +58°). La sigla internazionale che identifica lo sciame è "PER".

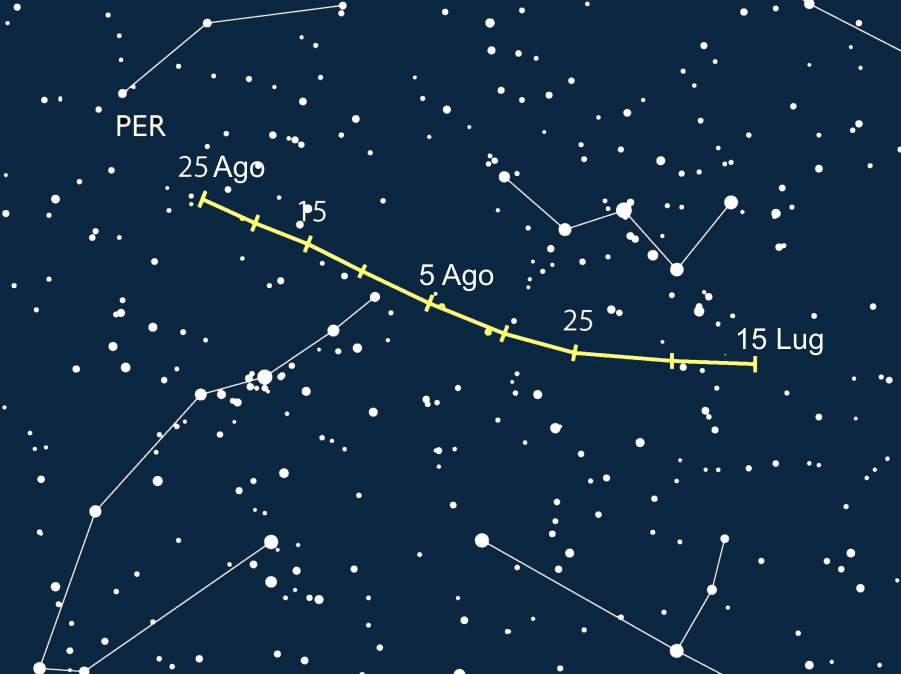

La mappa mostra il percorso del radiante delle Perseidi nel cielo nel periodo a cavallo tra la fine di luglio e la fine di agosto. IMO - International Meteor Organization

La mappa mostra il percorso del radiante delle Perseidi nel cielo nel periodo a cavallo tra la fine di luglio e la fine di agosto. IMO - International Meteor Organization

I Colori delle Perseidi

In generale, i colori delle scie dei meteoriti sono dovuti alla ionizzazione dei gas nell'atmosfera (ad esempio, verde per l'ossigeno ionizzato) e alla vaporizzazione dei meteoriti stessi. Per le Perseidi, il colore più tipico è il verde quando entrano nell'atmosfera, passando poi al giallo-viola man mano che il meteoroide scende più in basso nell'atmosfera. Ecco perché, quindi, i meteoriti più luminosi sono sempre i più colorati, quelli che lasciano ricordi facilmente indelebili nella mente dell'osservatore.

Un bolide dello sciame meteorico delle Perseidi di magnitudine -9, apparso durante il suo massimo nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2016, alle 23:59 UT. In questa bella immagine è possibile notare i colori che contraddistingiono la scia luminosa della stella cadente. Immagine di Siarakduz.

Un bolide dello sciame meteorico delle Perseidi di magnitudine -9, apparso durante il suo massimo nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2016, alle 23:59 UT. In questa bella immagine è possibile notare i colori che contraddistingiono la scia luminosa della stella cadente. Immagine di Siarakduz.

I migliori luoghi per l'osservazione

Dal punto di vista tecnico, le località a latitudini medio-settentrionali (come l'Italia) sono le migliori per osservare le Perseidi, poiché da queste regioni il radiante raggiunge un'elevazione ottimale già dalle ore 22-23 locali. Purtroppo, lo sciame non è facilmente osservabile dalla maggior parte dell'emisfero australe e dalle latitudini a nord di circa 60°N.

In generale, è consigliabile scegliere luoghi lontani dalle luci cittadine. È preferibile allontanarsi dalle città e dai paesi per cercare cieli più scuri, magari in campagna o in montagna, dove si può anche godere di temperature più fresche. È importante evitare zone troppo umide o ventose, che potrebbero disturbare l'osservazione e introdurre disturbi atmosferici, soprattutto se si desidera fotografare il fenomeno.

Il testo, le immagini e più in generale tutto il materiale qui esposto (salvo differente indicazione) è di proprietà copyright cielodelmese.it. E' vietata la riproduzione, anche parziale, senza permesso scritto.